- ÉCHANGE (TERMES DE L’)

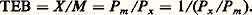

- ÉCHANGE (TERMES DE L’)La notion de termes de l’échange apparaît dans les écrits «classiques» du XVIIIe siècle. Il s’agit alors de démontrer pourquoi et de rechercher comment des partenaires commerciaux peuvent mutuellement gagner à l’échange. Les mêmes instruments seront pourtant utilisés plus tard pour exprimer la perte possible de certains échangistes comme les pays en voie d’industrialisation.Le jeu du commerce internationalLes États-Unis et le Japon produisent chacun du riz et des composants électroniques. Avant que ces deux pays ne décident d’échanger, les prix relatifs de ces biens – qui peuvent s’interpréter comme des indicateurs des termes de l’échange internes – sont respectivement de 0,5 et de 0,25 composant contre un quintal de riz (cf. tableau). La théorie ricardienne des «avantages comparés» montre le caractère mutuellenent profitable du commerce. Tel est le cas si les termes de l’échange s’améliorent pour chaque pays, ce qui est obtenu grâce à sa spécialisation dans l’activité qui bénéficie du prix relatif le plus bas: le riz pour les ÉtatsUnis, les composants pour le Japon. Alors, le nouveau prix relatif des biens échangés devra se situer à l’intérieur d’une zone limitée par les anciens prix relatifs. Soit, pour les composants exprimés en termes de riz, entre 0,25 et 0,5: si le prix est égal à 0,25, le commerce n’améliore pas les termes de l’échange des composants japonais; s’il est égal à 0,5, les États-Unis ne bénéficient d’aucun abaissement de prix. John Stuart Mill, au milieu du XIXe siècle, puis Marshall et Edgeworth ont montré qu’à l’intérieur de cet intervalle le nouveau prix relatif d’échange se déterminait en considérant les fonctions de demande respectives des deux biens dans les deux pays («demande réciproque»), sous la contrainte d’équilibre de la balance commerciale. Si ce prix se fixe à 0,33, le Japon échangera un composant contre 33 kilogrammes de riz (ou encore, les États-Unis échangeront 1 quintal de riz contre trois composants).Dans la réalité, toutefois, les conditions de l’échange se déterminent en termes de prix monétaires, et les pays échangent une multitude de biens contre une multitude d’autres biens. Ces limites contraignent les économistes à ne raisonner qu’à partir d’indicateurs d’évolution des termes de l’échange, calculés à partir d’indices relatifs au volume des échanges et à leurs prix.Les indicateurs d’évolutionTermes de l’échange bruts et netsAppelons respectivement P x et P m , X et M les prix et les volumes des exportations et des importations d’un pays. Si la balance commerciale est équilibrée, P x . X = P m . M . On en déduit les termes de l’échange bruts (TEB) représentés par le rapport X /M , soit:

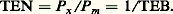

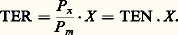

Dans la conception classique, puisque les exportations représentent un prélèvement négatif sur la production nationale, les termes de l’échange brut s’améliorent lorsque ce rapport diminue . Un pays qui deviendrait déficitaire (P m . M 礪 P x . X ) bénéficierait d’une amélioration de ses termes de l’échange (les prix restant inchangés par ailleurs). Soit 10 dollars le prix du quintal de riz américain, si les prix relatifs d’échange se fixent à 0,33, le prix du composant japonais sera alors de 3,3 dollars. Les termes de l’échange bruts seront, pour les États-Unis, de 0,33 (3,3/10). Ces termes de l’échange bruts, souvent utilisés par les classiques Anglais, ne se prêtent pourtant pas aisément à l’évaluation empirique.P x /P m représente les termes de l’échange nets (TEN). Si la balance commerciale est équilibrée, ils sont identiques à l’inverse des termes de l’échange bruts (M /X ), c’est-à-dire à 3 dans notre exemple. Donc:

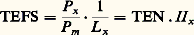

Dans la conception classique, puisque les exportations représentent un prélèvement négatif sur la production nationale, les termes de l’échange brut s’améliorent lorsque ce rapport diminue . Un pays qui deviendrait déficitaire (P m . M 礪 P x . X ) bénéficierait d’une amélioration de ses termes de l’échange (les prix restant inchangés par ailleurs). Soit 10 dollars le prix du quintal de riz américain, si les prix relatifs d’échange se fixent à 0,33, le prix du composant japonais sera alors de 3,3 dollars. Les termes de l’échange bruts seront, pour les États-Unis, de 0,33 (3,3/10). Ces termes de l’échange bruts, souvent utilisés par les classiques Anglais, ne se prêtent pourtant pas aisément à l’évaluation empirique.P x /P m représente les termes de l’échange nets (TEN). Si la balance commerciale est équilibrée, ils sont identiques à l’inverse des termes de l’échange bruts (M /X ), c’est-à-dire à 3 dans notre exemple. Donc: A priori, un pays améliore sa position lorsque le prix de ses exportations augmente plus vite que celui de ses importations. L’augmentation du rapport P x /P m traduit donc une amélioration des termes de l’échange. Dans les faits, P x et P m représentent des indices de prix dont la construction se heurte à des difficultés méthodologiques: choix des pondérations et des méthodes de calcul, prise en compte ou non des frais de transport et d’assurance, choix des années de base, etc. Ainsi, pour les produits dont le prix est volatil, le choix d’une année initiale qui correspond à une envolée des prix (par exemple, 1974 pour les matières premières) et d’une année finale dépressive (par exemple, 1986) introduit un biais considérable dans l’appréciation des termes de l’échange: souvent, un léger glissement (1969-1981, par exemple) aboutit à des conclusions totalement différentes.Termes de l’échange factorielsLes termes de l’échange nets ne prennent pas en compte l’évolution de la productivité, notamment celle du travail (rapport entre la production ou la valeur ajoutée et la quantité de travail utilisée). Des gains de productivité, qui réduisent le coût, permettent un abaissement des prix à l’exportation, donc une diminution des termes de l’échange, laquelle ne signifie pas, au contraire, une évolution défavorable pour l’économie nationale. Les termes de l’échange factoriels évitent cet inconvénient. Soit 刺 x la productivité relative aux biens exportés et L x la quantité de travail incorporée à une unité de bien. Par définition, la productivité est: 刺 x = 1/L x .Les termes de l’échange factoriels simples (TEFS) indiquent la quantité de biens importés que permet d’obtenir une unité de travail, soit:

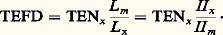

A priori, un pays améliore sa position lorsque le prix de ses exportations augmente plus vite que celui de ses importations. L’augmentation du rapport P x /P m traduit donc une amélioration des termes de l’échange. Dans les faits, P x et P m représentent des indices de prix dont la construction se heurte à des difficultés méthodologiques: choix des pondérations et des méthodes de calcul, prise en compte ou non des frais de transport et d’assurance, choix des années de base, etc. Ainsi, pour les produits dont le prix est volatil, le choix d’une année initiale qui correspond à une envolée des prix (par exemple, 1974 pour les matières premières) et d’une année finale dépressive (par exemple, 1986) introduit un biais considérable dans l’appréciation des termes de l’échange: souvent, un léger glissement (1969-1981, par exemple) aboutit à des conclusions totalement différentes.Termes de l’échange factorielsLes termes de l’échange nets ne prennent pas en compte l’évolution de la productivité, notamment celle du travail (rapport entre la production ou la valeur ajoutée et la quantité de travail utilisée). Des gains de productivité, qui réduisent le coût, permettent un abaissement des prix à l’exportation, donc une diminution des termes de l’échange, laquelle ne signifie pas, au contraire, une évolution défavorable pour l’économie nationale. Les termes de l’échange factoriels évitent cet inconvénient. Soit 刺 x la productivité relative aux biens exportés et L x la quantité de travail incorporée à une unité de bien. Par définition, la productivité est: 刺 x = 1/L x .Les termes de l’échange factoriels simples (TEFS) indiquent la quantité de biens importés que permet d’obtenir une unité de travail, soit: Ainsi, aux États-Unis, si les deux heures passées (L x = 2) dans la production de 1 quintal de riz permettent d’obtenir trois composants (P x /P m = 3), une heure permettrait d’en obtenir un et demi, valeur des termes de l’échange factoriels simples (en valeurs absolues) pour les États-Unis. Si l’on raisonne en évolution à partir d’indices, toute augmentation est donc a priori favorable. Pour un prix des importations donné, cet indicateur traduit le fait que, par exemple, les gains de productivité ne sont pas intégralement compensés par une baisse des prix.Les termes de l’échange factoriels doubles (TEFD) représentent le rapport entre les quantités de facteurs incorporés dans les produits exportés et importés, soit:

Ainsi, aux États-Unis, si les deux heures passées (L x = 2) dans la production de 1 quintal de riz permettent d’obtenir trois composants (P x /P m = 3), une heure permettrait d’en obtenir un et demi, valeur des termes de l’échange factoriels simples (en valeurs absolues) pour les États-Unis. Si l’on raisonne en évolution à partir d’indices, toute augmentation est donc a priori favorable. Pour un prix des importations donné, cet indicateur traduit le fait que, par exemple, les gains de productivité ne sont pas intégralement compensés par une baisse des prix.Les termes de l’échange factoriels doubles (TEFD) représentent le rapport entre les quantités de facteurs incorporés dans les produits exportés et importés, soit: En termes absolus, les termes de l’échange factoriels doubles pour les États-Unis sont égaux aux termes de l’échange nets (3) multipliés par le rapport des quantités respectives de travail incorporées à un composant japonais (1,5) et à 1 quintal de riz américain (2), soit 2,25. Une hausse de cet indicateur signifie une valorisation relative du travail dans la nation.En théorie, ces indicateurs constituent le meilleur indicateur des termes de l’échange, puisqu’ils tiennent compte à la fois des conditions de la demande, qui influencent les prix, et des conditions de l’offre. Toutefois, les statistiques sur le contenu en facteurs des produits échangés sont rares et peu fiables.Termes de l’échange du revenuIls permettent de passer des termes de l’échange calculés en valeur unitaire (une unité de bien ou de facteur) à des termes de l’échange globaux. Ils indiquent l’évolution de la valeur globale P x . X des exportations par rapport au prix P m des importations, soit:

En termes absolus, les termes de l’échange factoriels doubles pour les États-Unis sont égaux aux termes de l’échange nets (3) multipliés par le rapport des quantités respectives de travail incorporées à un composant japonais (1,5) et à 1 quintal de riz américain (2), soit 2,25. Une hausse de cet indicateur signifie une valorisation relative du travail dans la nation.En théorie, ces indicateurs constituent le meilleur indicateur des termes de l’échange, puisqu’ils tiennent compte à la fois des conditions de la demande, qui influencent les prix, et des conditions de l’offre. Toutefois, les statistiques sur le contenu en facteurs des produits échangés sont rares et peu fiables.Termes de l’échange du revenuIls permettent de passer des termes de l’échange calculés en valeur unitaire (une unité de bien ou de facteur) à des termes de l’échange globaux. Ils indiquent l’évolution de la valeur globale P x . X des exportations par rapport au prix P m des importations, soit: En effet, l’amélioration des termes nets peut être due à une augmentation du prix des exportations qui, en détériorant la compétitivité, réduira le volume de celles-ci.Une notion ambiguëL’amélioration des termes de l’échange est donc considérée comme favorable. Dans la pratique, les diagnostics sont plus complexes.La littérature économique fait volontiers état d’une dégradation tendancielle des termes de l’échange dans les pays en voie de développement (P.V.D.). En réalité, ce constat dépend largement du mode de calcul: choix des années de base, des pays considérés (doit-on exclure les pays exportateurs de pétrole?), indicateur utilisé, etc. Ainsi, dans les années 1955-1973, les P.V.D. non exportateurs de pétrole ont connu, en général, une amélioration des termes de l’échange nets, plus vive encore en termes de revenus. Si les pays producteurs de pétrole ont bénéficié d’une amélioration spectaculaire à la suite des deux chocs (1973, 1979), la dégradation des années cinquante et soixante n’a pas été effacée.Les économistes qui concluent à la dégradation des termes de l’échange dans les P.V.D. confondent souvent celle-ci avec la dégradation des termes de l’échange des produits primaires ou de base (agriculture, minerais, combustibles, etc.). Depuis le XIXe siècle, le prix réel des biens primaires tend à diminuer par rapport au prix de l’ensemble des biens industriels. Ainsi entre 1900 et 1986 (année noire pour les prix des matières premières), les termes de l’échange pour les produits de base autres que les combustibles ont diminué en moyenne de 0,6 p. 100 par an (mais seulement de 0,3 p. 100 entre 1920 et 1980, et ils sont restés stables si l’on prend comme années de base 1920 et 1975!).D’après Raùl Prebish et Hans Singer (1950), les gains de productivité se traduiraient, dans les pays industriels, par l’augmentation des salaires, alors que, dans les P.V.D., ils provoqueraient la chute des prix. De même, les auteurs marxistes de l’«échange inégal» ont évoqué un transfert de plus-value de la «périphérie» (P.V.D.) vers le «centre» (pays industriels). Ils en ont conclu qu’une spécialisation des P.V.D. fondée sur l’exportation des produits de base et l’importation des produits industriels les condamnait à une dégradation chronique de leurs termes de l’échange.La réalité est beaucoup plus complexe. La baisse du prix relatif des produits de base a peut-être été surestimée. Les statistiques sont – et restent – imprécises. De plus, les frais de transport et d’assurance, dont la part est plus importante pour les produits de base, sont incorporés au prix des importations; la baisse tendancielle des prix reflète donc, partiellement (au moins jusqu’au milieu du XXe siècle), celle des coûts de fret qui, d’ailleurs, constituent des recettes pour les pays industriels. Mais le biais le plus important est relatif à la prise en compte très imparfaite de la qualité des produits. En effet, dans le secteur industriel, une partie des gains de productivité est distribuée aux consommateurs sous la forme d’une amélioration des performances plutôt que sous celle d’une baisse de prix. Un tracteur contemporain, dont le prix a sans doute moins baissé que celui de certains produits agricoles, ne peut se comparer aux engins des années soixante. Certains produits industriels, comme les composants électroniques, ont connu, grâce à des gains d’échelle ou d’apprentissage élevés, des chutes de prix considérables.Même si les exportations des P.V.D. restent largement fondées sur les produits de base, la baisse tendancielle du prix de ces derniers n’implique pas la dégradation des termes de l’échange. En effet, les principaux exportateurs de matières premières restent les pays industriels, et les P.V.D. importateurs bénéficient donc de la baisse des prix.Le véritable problème pour les P.V.D. trouve sans doute moins son origine dans une tendance irréversible à la dégradation des termes de l’échange que dans une trop forte dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de produits aux cours volatils.Le rôle des politiques commercialesCertaines politiques commerciales ont pour fonction plus ou moins explicite d’améliorer les termes de l’échange. L’augmentation des exportations d’un pays qui influence nettement le marché d’un bien peut avoir pour conséquence de déprimer le prix mondial du produit, donc de dégrader les termes de l’échange. Jagdish Bhagwati (1959) a montré que, dans des cas limites, une telle croissance par les exportations pouvait être «appauvrissante». La taxation des exportations peut alors contribuer à éviter cette dégradation, si l’élasticité-prix des marchés mondiaux est suffisamment élevée. De plus, les taxes prélevées constituent une recette fiscale commode qui peut, le cas échéant, être affectée à l’industrialisation. Néanmoins, le bilan qui peut être dressé de ce type de politiques est très largement négatif: les taxes à l’exportation (ou à la production) de produits agricoles, levées par la quasi-totalité des P.V.D., ont ainsi généralement entravé le développement de l’agriculture, accéléré la sur-urbanisation sans, pour autant, favoriser un décollage industriel.De même, un pays suffisamment grand pour influencer les cours mondiaux déprime la demande, donc le cours mondial, en levant des taxes à l’importation . Le pays améliore donc ainsi ses termes de l’échange. On montre qu’il existe un tarif douanier optimal qui maximise les gains du pays protecteur. Cet instrument, éventuellement efficace pour la nation, ne l’est pas, a priori, au niveau mondial, et son usage a été limité par les accords internationaux.Le cartel permet d’intervenir directement sur les prix. Il peut lier les importateurs qui tentent d’imposer des prix bas aux exportateurs. Mais il peut s’agir également d’un cartel de producteurs, dont le plus fameux est incarné par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P.). Dans ce cas précis, le bilan est assez négatif, puisqu’au début des années quatre-vingt-dix le prix du pétrole était à peu près au même niveau, en valeur réelle, qu’avant le premier choc pétrolier de 1973. En fait, toute augmentation des prix provoque des réactions – ralentissement de l’activité économique, hausse du prix des biens industriels, augmentation de la production hors O.P.E.P., baisse du dollar – qui tendent à annuler plus ou moins rapidement la hausse.Le concept de politique commerciale stratégique est apparu dans les années quatre-vingt (Brander, Krugman). Sur certains marchés internationaux imparfaitement concurrentiels apparaissent des profits anormaux. Sous certaines conditions, l’État peut aider, notamment par des subventions, les entreprises à acquérir une position de leader qui permette de pratiquer à l’exportation des prix plus élevés.D’autres politiques commerciales ont pour effet paradoxal de détériorer les termes de l’échange. L’amélioration n’est pas le seul objectif des États qui affichent des préférences en faveur des producteurs nationaux.La dévaluation de la monnaie nationale permet d’abaisser le prix des exportations et d’augmenter celui des importations, favorisant ainsi la compétitivité de la production nationale. Mais elle implique aussi une détérioration des termes de l’échange qui peut, d’ailleurs, exercer des effets inflationnistes. Au contraire, certains pays comme l’Allemagne ont plutôt œuvré en faveur d’une monnaie «forte» qui permette d’améliorer les termes de l’échange nationaux en assistant la politique anti-inflationniste de la Banque centrale.Les gouvernements peuvent limiter le volume des importations soit en imposant un contingent , soit en négociant avec le pays concerné une autolimitation de son volume d’exportations. Ce dernier type d’accords a été fréquemment imposé par les pays industriels (accord multifibres pour le textile) et, notamment, par les États-Unis (acier, automobile, etc.). Dès lors que les produits nationaux ne se substituent pas parfaitement aux produits importés, ce qui est le cas lorsque les produits sont différenciés, la diminution de l’offre d’importations tend à provoquer l’augmentation de leur prix, ce qui provoque la dégradation des termes de l’échange nationaux. Cette situation a été constatée pour les automobiles japonaises exportées, notamment aux États-Unis.On assiste, depuis une dizaine d’années, et à l’initiative des pays industriels – en fait, les États-Unis et la C.E.E. –, à une multiplication des conflits qui trouvent leur origine dans le comportement supposé déloyal du pays exportateur. Par des pratiques de dumping (prix à l’exportation inférieurs aux coûts ou aux prix pratiqués à l’intérieur) ou grâce à des subventions plus ou moins déguisées, les entreprises exportatrices pourraient proposer des prix anormalement bas qui causeraient un préjudice aux entreprises nationales. Empêcher ces pratiques revient néanmoins à refuser une baisse du prix des importations, donc l’amélioration des termes de l’échange.En conclusion, le concept de termes de l’échange, utile au niveau analytique, se prête mal à la dynamisation et à l’analyse empirique. Il est statistiquement difficile de mettre en évidence l’évolution des termes de l’échange, les interprétations sont délicates dans la mesure où une multitude de variables contribuent à leur formation: inflation, taux de change, gains de productivité et progrès technique, structures du marché, politiques commerciales des États et des firmes, cycle économique. Tout maniement de ce concept exige donc une grande somme de précautions pour ne pas être hasardeux.

En effet, l’amélioration des termes nets peut être due à une augmentation du prix des exportations qui, en détériorant la compétitivité, réduira le volume de celles-ci.Une notion ambiguëL’amélioration des termes de l’échange est donc considérée comme favorable. Dans la pratique, les diagnostics sont plus complexes.La littérature économique fait volontiers état d’une dégradation tendancielle des termes de l’échange dans les pays en voie de développement (P.V.D.). En réalité, ce constat dépend largement du mode de calcul: choix des années de base, des pays considérés (doit-on exclure les pays exportateurs de pétrole?), indicateur utilisé, etc. Ainsi, dans les années 1955-1973, les P.V.D. non exportateurs de pétrole ont connu, en général, une amélioration des termes de l’échange nets, plus vive encore en termes de revenus. Si les pays producteurs de pétrole ont bénéficié d’une amélioration spectaculaire à la suite des deux chocs (1973, 1979), la dégradation des années cinquante et soixante n’a pas été effacée.Les économistes qui concluent à la dégradation des termes de l’échange dans les P.V.D. confondent souvent celle-ci avec la dégradation des termes de l’échange des produits primaires ou de base (agriculture, minerais, combustibles, etc.). Depuis le XIXe siècle, le prix réel des biens primaires tend à diminuer par rapport au prix de l’ensemble des biens industriels. Ainsi entre 1900 et 1986 (année noire pour les prix des matières premières), les termes de l’échange pour les produits de base autres que les combustibles ont diminué en moyenne de 0,6 p. 100 par an (mais seulement de 0,3 p. 100 entre 1920 et 1980, et ils sont restés stables si l’on prend comme années de base 1920 et 1975!).D’après Raùl Prebish et Hans Singer (1950), les gains de productivité se traduiraient, dans les pays industriels, par l’augmentation des salaires, alors que, dans les P.V.D., ils provoqueraient la chute des prix. De même, les auteurs marxistes de l’«échange inégal» ont évoqué un transfert de plus-value de la «périphérie» (P.V.D.) vers le «centre» (pays industriels). Ils en ont conclu qu’une spécialisation des P.V.D. fondée sur l’exportation des produits de base et l’importation des produits industriels les condamnait à une dégradation chronique de leurs termes de l’échange.La réalité est beaucoup plus complexe. La baisse du prix relatif des produits de base a peut-être été surestimée. Les statistiques sont – et restent – imprécises. De plus, les frais de transport et d’assurance, dont la part est plus importante pour les produits de base, sont incorporés au prix des importations; la baisse tendancielle des prix reflète donc, partiellement (au moins jusqu’au milieu du XXe siècle), celle des coûts de fret qui, d’ailleurs, constituent des recettes pour les pays industriels. Mais le biais le plus important est relatif à la prise en compte très imparfaite de la qualité des produits. En effet, dans le secteur industriel, une partie des gains de productivité est distribuée aux consommateurs sous la forme d’une amélioration des performances plutôt que sous celle d’une baisse de prix. Un tracteur contemporain, dont le prix a sans doute moins baissé que celui de certains produits agricoles, ne peut se comparer aux engins des années soixante. Certains produits industriels, comme les composants électroniques, ont connu, grâce à des gains d’échelle ou d’apprentissage élevés, des chutes de prix considérables.Même si les exportations des P.V.D. restent largement fondées sur les produits de base, la baisse tendancielle du prix de ces derniers n’implique pas la dégradation des termes de l’échange. En effet, les principaux exportateurs de matières premières restent les pays industriels, et les P.V.D. importateurs bénéficient donc de la baisse des prix.Le véritable problème pour les P.V.D. trouve sans doute moins son origine dans une tendance irréversible à la dégradation des termes de l’échange que dans une trop forte dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de produits aux cours volatils.Le rôle des politiques commercialesCertaines politiques commerciales ont pour fonction plus ou moins explicite d’améliorer les termes de l’échange. L’augmentation des exportations d’un pays qui influence nettement le marché d’un bien peut avoir pour conséquence de déprimer le prix mondial du produit, donc de dégrader les termes de l’échange. Jagdish Bhagwati (1959) a montré que, dans des cas limites, une telle croissance par les exportations pouvait être «appauvrissante». La taxation des exportations peut alors contribuer à éviter cette dégradation, si l’élasticité-prix des marchés mondiaux est suffisamment élevée. De plus, les taxes prélevées constituent une recette fiscale commode qui peut, le cas échéant, être affectée à l’industrialisation. Néanmoins, le bilan qui peut être dressé de ce type de politiques est très largement négatif: les taxes à l’exportation (ou à la production) de produits agricoles, levées par la quasi-totalité des P.V.D., ont ainsi généralement entravé le développement de l’agriculture, accéléré la sur-urbanisation sans, pour autant, favoriser un décollage industriel.De même, un pays suffisamment grand pour influencer les cours mondiaux déprime la demande, donc le cours mondial, en levant des taxes à l’importation . Le pays améliore donc ainsi ses termes de l’échange. On montre qu’il existe un tarif douanier optimal qui maximise les gains du pays protecteur. Cet instrument, éventuellement efficace pour la nation, ne l’est pas, a priori, au niveau mondial, et son usage a été limité par les accords internationaux.Le cartel permet d’intervenir directement sur les prix. Il peut lier les importateurs qui tentent d’imposer des prix bas aux exportateurs. Mais il peut s’agir également d’un cartel de producteurs, dont le plus fameux est incarné par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P.). Dans ce cas précis, le bilan est assez négatif, puisqu’au début des années quatre-vingt-dix le prix du pétrole était à peu près au même niveau, en valeur réelle, qu’avant le premier choc pétrolier de 1973. En fait, toute augmentation des prix provoque des réactions – ralentissement de l’activité économique, hausse du prix des biens industriels, augmentation de la production hors O.P.E.P., baisse du dollar – qui tendent à annuler plus ou moins rapidement la hausse.Le concept de politique commerciale stratégique est apparu dans les années quatre-vingt (Brander, Krugman). Sur certains marchés internationaux imparfaitement concurrentiels apparaissent des profits anormaux. Sous certaines conditions, l’État peut aider, notamment par des subventions, les entreprises à acquérir une position de leader qui permette de pratiquer à l’exportation des prix plus élevés.D’autres politiques commerciales ont pour effet paradoxal de détériorer les termes de l’échange. L’amélioration n’est pas le seul objectif des États qui affichent des préférences en faveur des producteurs nationaux.La dévaluation de la monnaie nationale permet d’abaisser le prix des exportations et d’augmenter celui des importations, favorisant ainsi la compétitivité de la production nationale. Mais elle implique aussi une détérioration des termes de l’échange qui peut, d’ailleurs, exercer des effets inflationnistes. Au contraire, certains pays comme l’Allemagne ont plutôt œuvré en faveur d’une monnaie «forte» qui permette d’améliorer les termes de l’échange nationaux en assistant la politique anti-inflationniste de la Banque centrale.Les gouvernements peuvent limiter le volume des importations soit en imposant un contingent , soit en négociant avec le pays concerné une autolimitation de son volume d’exportations. Ce dernier type d’accords a été fréquemment imposé par les pays industriels (accord multifibres pour le textile) et, notamment, par les États-Unis (acier, automobile, etc.). Dès lors que les produits nationaux ne se substituent pas parfaitement aux produits importés, ce qui est le cas lorsque les produits sont différenciés, la diminution de l’offre d’importations tend à provoquer l’augmentation de leur prix, ce qui provoque la dégradation des termes de l’échange nationaux. Cette situation a été constatée pour les automobiles japonaises exportées, notamment aux États-Unis.On assiste, depuis une dizaine d’années, et à l’initiative des pays industriels – en fait, les États-Unis et la C.E.E. –, à une multiplication des conflits qui trouvent leur origine dans le comportement supposé déloyal du pays exportateur. Par des pratiques de dumping (prix à l’exportation inférieurs aux coûts ou aux prix pratiqués à l’intérieur) ou grâce à des subventions plus ou moins déguisées, les entreprises exportatrices pourraient proposer des prix anormalement bas qui causeraient un préjudice aux entreprises nationales. Empêcher ces pratiques revient néanmoins à refuser une baisse du prix des importations, donc l’amélioration des termes de l’échange.En conclusion, le concept de termes de l’échange, utile au niveau analytique, se prête mal à la dynamisation et à l’analyse empirique. Il est statistiquement difficile de mettre en évidence l’évolution des termes de l’échange, les interprétations sont délicates dans la mesure où une multitude de variables contribuent à leur formation: inflation, taux de change, gains de productivité et progrès technique, structures du marché, politiques commerciales des États et des firmes, cycle économique. Tout maniement de ce concept exige donc une grande somme de précautions pour ne pas être hasardeux.

Encyclopédie Universelle. 2012.